当サイトでは、運営維持のために広告を使用しています。

POPを作る際に

・いつも作ってはいるけど、ワンパターンでなんだかうまくいかない…

・価格以外の訴求方法がよくわからない

・そもそもPOPなんてはじめてでどうやって作ったらいいかわからない…

こんなこと感じていませんか?

ネットで「POP 書き方 とか POP テンプレート」で検索して、試してみてもうまくはいかないことが多いです。

それは、POPを作るにあたって、順番や役割があることを理解しておく必要があるからです。

この記事では、10年ほどスーパーマーケットで働いた筆者が、初心者の方向けに新人チーフや勉強したいパートさん向けに

・POPの作る前に知って欲しい大事なこと

・売上に繋がるPOPの役割や作り方

・売場のPOPで気を付けること

について、明日からすぐに実践できる事を紹介します。

私達は普段、商品を売る店員さんであってデザイナーなわけではないため、ここではデザインがうんたらかんたら…という難しい話はしません。

【目次】から見たいところへ飛べるので活用してください。▼

目次

POPを作る前に知って欲しい商品知識

POPを作るにあたって1番大切なことは、POPは自分の分身だと思うということです。

POPは自分がお客さんに伝えたいことを代わりに伝えてくれる販促物です。

ですから、お客さんに伝えたいことがない。

商品の知識がない状態で「どうやってPOPを書こうか?」とレイアウトや書き方を調べたりするのはあまり意味がないです。

自分がお客さんに「この商品はこういう商品でだからおすすめなんですよ!」というのをアピールしたい!それを代弁してくれるのがPOPです。

本当にお客さんに試して欲しいなら絶対に自分が食べてみるというのが大切です。

その時に食べた感想をメモしてみましょう。

・自分で食べてみる

→自分の最初の印象をメモする。

→他の従業員の感想もメモする。

最初にどう感じたのか?大きさは?食感は?似たような他社の商品と何が違うのか?など

・何がおいしいのか?

→他の品種よりも甘い。

→口どけがよい。

・どのように食べるのがおいしいのか?

→生なのか?焼くのか?

・どのようなアレンジができるのか?

→他の食材と組み合わせることでおいしくなるのか?

売上に繋がるPOPの作り方とは?

POP内で伝えることを絞る

商品紹介のPOPを作る際に、このデザートは…

ふわふわで、クリームがとろけて、甘さが控えめで、国産のフルーツを使って、しかも安くて…

とあれもこれも伝えるのではなく、1番伝えたいことは決めておいてください。

商品を売り込む際にありがちですが、「この魚はムニエル、フライ、から揚げ、照り焼き、塩焼き何でも食べれますよ。」と言うと選択肢が多すぎて料理のイメージが沸きません。

「この魚は塩焼きで食べるのが1番おいしいです。」とアピールした方がお客さんはイメージしやすいです。

POPタイトルは商品名か1番伝えたいことでOK

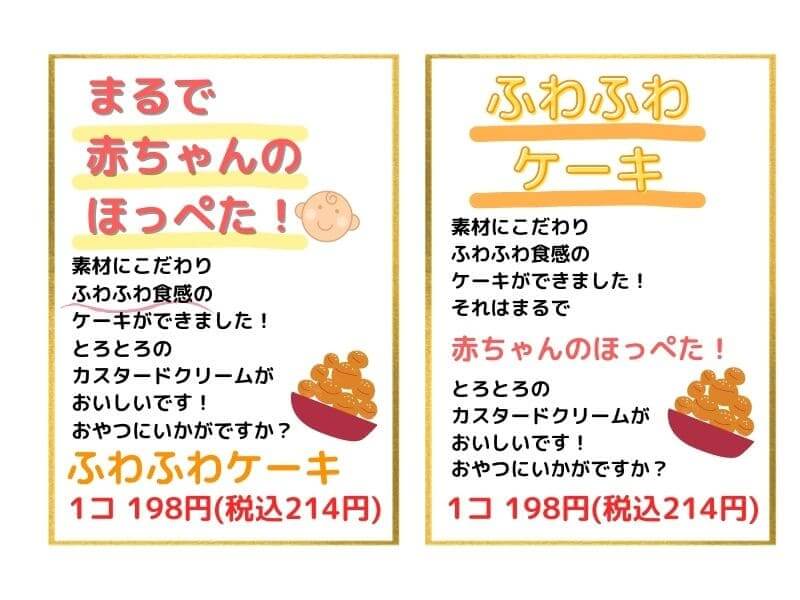

商品説明のPOPタイトルのパターンはこの2つ。

・1番伝えたいこと→紹介(+商品名)の流れ

・商品名→紹介の流れ

上の画像はどちらも同じ商品の案内ですが、タイトル内容が逆になっています。

POPを実際に作る際に出だしに悩むかと思いますが、どちらがお客さんに伝わりそうか考えながら作るといいかと思います。

正解はありませんので、まずやってみましょう!

商品を実際に食べてみて「1番伝えたいな」と感じたことを中心に続きが読みたくなるようなタイトルにするとインパクトは増します。

・これって本当に〇〇?

・〇〇以外食べれなくなりました

・私も毎日食べてます

・トーストすると更においしい

数字を使うと説得力がありますよ。

訴求の文章が難しいという方は

【例文アリ】スーパーの社員が解説!どこよりも詳しい店内放送ポイントまとめ

の記事に細かく書いてあるのでこちらも参考にしてください。

味以外でのPOP訴求もアリ

例えば、トマトとかメロンパンというような誰でも食べたことがあるような商品は紹介をするのが難しいです。

フルーツトマトなら糖度が…と、なりますが…。

このような味をある程度知ってる商品を売込みたい時は

・商品のおいしく食べれるアレンジレシピを紹介

・一口サイズでおやつにぴったりなど機能性を紹介

するのがいいかと思います。

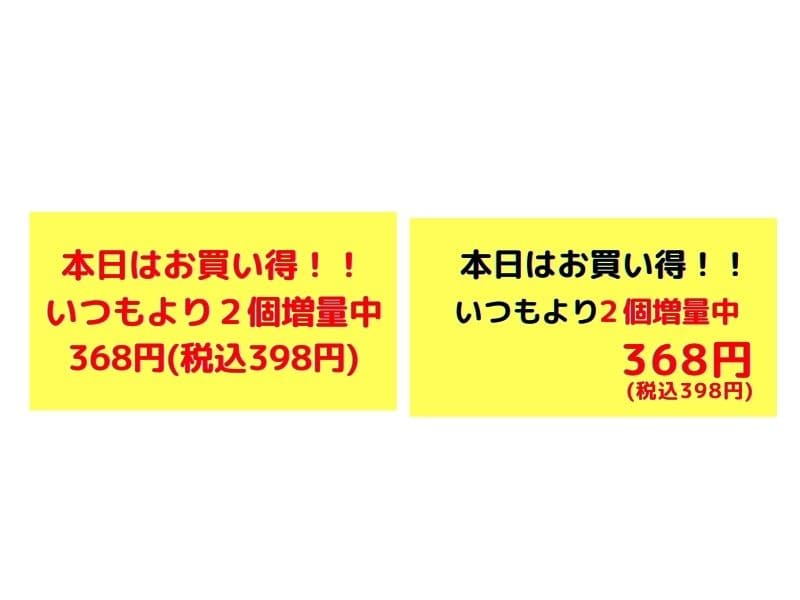

POPの色は3色くらいに抑えておく

POPを作る時は色も重要です。

あれもこれも使うとどこが大事なのかわからなくなってしまうので、使う色は3色くらいに抑えておきましょう。

また、目立てばいい!と赤、青、黄…と派手な色を使いすぎると目がチカチカして見づらいPOPになってしまうので、色を使うポイントは絞りましょう。

下の画像は同じ事を書いたPOPですが… 見にくい色使いはちょっと引いて見てみると凄くぼやけるので印刷前に確認してみてください。

文字より写真を使って視覚に訴えた方が伝わる

POPを作った時に

・クリームがたっぷり入ったクリームパンです!

・枝豆がごろごろ入ったパンです!

と文字で書くよりも断面の写真を付けた方がお客さんには伝わります。

例えば、「商品を触らないでください!」と文字で案内するよりもイラストの方が理解できます。

特にお年寄りの方は細かい文字をあまり見ないので視覚に訴えた方が効果的です。

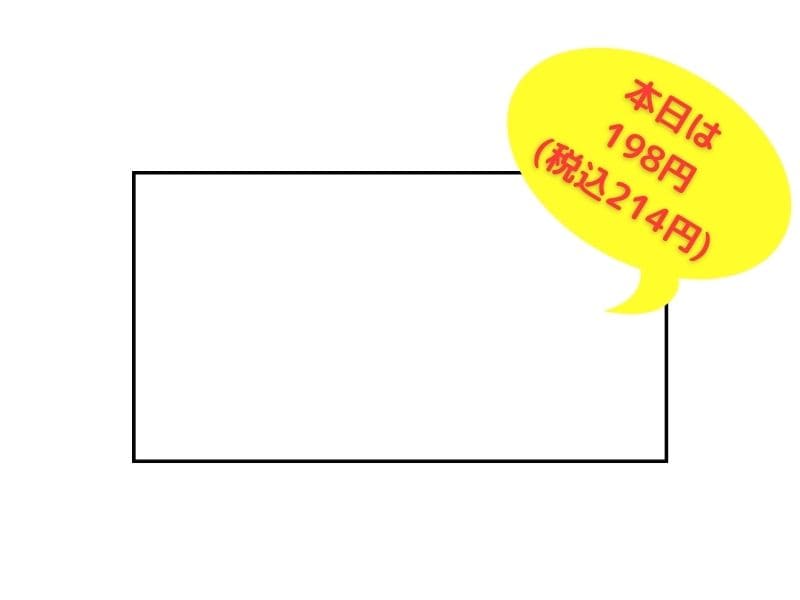

手書きPOPと吹き出しPOPは目立つ

買い物する時に売場をよく見ると、コンピューターの文字が溢れていて同じ規格のPOPが並んでいて統一されています。

そこで手書きのPOPや吹き出しPOPがあると違和感となるので売場でとても目につきます。

この吹き出しの中は

・本日のお買い得品

・新商品

・担当者おすすめ

など強調したい商品に付けてみましょう。

手書きPOPについても同じです。

お客さんが立ち止まってゆっくり読んでくれるので効果的です。

素材にこだわっている商品などをじっくりと説明したい時につけてみましょう。

手書きのPOPも3色くらいで、タイトルに伝えたいことや商品名を入れて作ると良いです。

意外と気づかないPOPの役割

売上を作る為のPOPと聞くと商品の特徴やおいしさを伝えるというイメージが先行しますが、売上に繋がるPOPはそれ以外にもあります。

それはお客さんの不満を解消するPOPです。

普段仕事をしていて、色んなお客さんに同じことをよく聞かれる。といった経験はないでしょうか?

水産の対面売場で「これどうやって買うの?カゴごとレジに持っていくの?」

ベーカリー部門で「食パンはスライスできますか?」など

お客さんが買い物をしやすくするPOPをつけると、結果的に売上に繋がっていきます。

水産とベーカリー部門の例だと下記のようになります。

・水産対面売場でどういう調理ができて、どこまでが無料でやってもらえるのか?何分くらい待つのか?

・ベーカリー部門で食パンはいつ頃焼きあがるのか?何時からスライスしてもらえるのか?スライスはどのように切ってもらえるのか?

こういったPOPは、お客さんにとっても親切ですし、自分たちも同じことを何度も伝える手間が省けます。

お客さんの中にもすぐ店員さんに話しかけて解決できる人もいれば、店員さんに話しかけづらい人、話しかけてまで買うのは面倒…という方もいます。

そんな中でおいしそうな食パンを見つけて、買いたいけど家でスライスするのは面倒なのよね…と思ってしまえば、買うのを敬遠してしまいます。

そういった場合にPOPで「スライスができますよ」というのを知れるだけで、そのお客さんは買うという選択が生まれます。

POPを作るときに気を付けなければならないこと

POPは伝えたい事をなんでも書いていいわけではなく、法律によって禁止された表現があります。

景品表示法や著作権を守る

特に誇張した表現に気を付けなければいけません。

このように、何でもかんでもアピールして良いわけではありません。「たっぷり」「増量」などという表現を使うときは何と比べてたっぷりなのか?増量しているのか?根拠を入れましょう。

また、商品を売るときに嘘をつくのはやめましょう。

嘘をついてその場限りで売っても未来には繋がらないからです。

お客さんというのは商品の味を知りません。

そこで私たちが商品の味や調理方法を案内することで、「ちょっと食べてみようかしら?」って買ってもらうことができます。

嘘や誇張せずに正しい情報を伝えれば「この前のおすすめも美味しかったから。」と、また他の商品にも興味を持ってもらえる可能性が出てきますが、案内が全然違ったら「全然言ってることと違ったじゃない。」と二度と買ってもらえなくなってしまいます。

商品売り込みは嘘をついて(誇張して)買ってもらうのではなく、正確に伝えるのがポイントです。

POPの大きさを売場面積に合わせる

味を知ることができたらPOPを作るのですが。POPの大きさは売場の面積に合わせましょう。

・B4サイズで大きいPOPを作っても、商品は2フェイスしか幅を取れていない

→POPだけが目立つので商品がすぐ欠品する。

・商品を平台全面で売りこんでいるのに、B8サイズのPOPしかついてない

→売場を広げるならもっとPOPを目立たせた方が買ってもらえる。

売場の幅が取れてないのに、POPだけが目立って欠品というのが1番やってはいけないパターンです。

POPにも種類があって

・A:遠くからお客さんを呼ぶPOP…隣の部門から見ても何を売ってるのかわかる、お客さんを呼び寄せるPOP

→歩いてくるときに目立つようにB4サイズやA3サイズで作成。(例:旗のようにして作るのぼりPOP)

・B:売場で見てもらうためのPOP…実際に部門に立ち寄った際に、じっくりよんでもらうPOP

→商品の味などの説明に使うPOPはもうすこし小さいサイズのA4サイズやB5サイズで作成

用途によっても紙の大きさを使い分けます。

特に他部門からくるお客さんを引き付けたいAパターンを作成する際は、紙いっぱいの大きな文字でシンプルに作るのがポイントです。

商品売り込みをする際はこのAとBのパターンを用意すると効果が上がります。

POPをつける位置に注意

また、その他に気を付けなければならないことは、作ったPOPをお客さんの視界に入る位置に配置することです。

買い物してる時の人の目線は下を向きがちなので、目線より上だと目に入りません。

子供向けに作るならなおさら下の方に配置しないと見えません。

せっかく作ったPOPなので、多くの人に見てもらえるように配置にも気を付けましょう。

まとめ

POPは作り方の方法を探すよりも先にどんな味がするのか実際に食べてみるところから始まります。

そこで味や特徴を把握したうえで、1番伝えたいことを決めて、どのような文章ならお客さんが食べたいと思えるか?興味を持ってもらえるか?を考えるのが大事です。

実際にPOPを作る際にわかりやすいのはPOPのタイトルに

・1番伝えたいことを入れる

・商品名を入れること

です。

ここまでやってみて、更にデザイン的に「もっとおしゃれにしたい」「こういう雰囲気にしたい」というのがあれば本やネットを参考にしてみるといいかと思います。

[…] 詳しくは スーパーマーケットの売る為の販促POPの作り方と心構え の記事に詳しく書きましたのでご覧ください。 […]

[…] お客さんに伝わる店内放送ができるようになれば必然的にPOPでの訴求も上達してきます。 […]

[…] スーパーマーケットで「売る」為の販促POPの作り方と心構え […]

[…] スーパーマーケットで「売る」為の販促POPの作り方と心構え […]

[…] スーパーマーケットで「売る」為の販促POPの作り方と心構え […]

[…] めか?など スーパーマーケットで「売る」為の販促POPの作り方と心構え […]

[…] OPでの訴求も上達してきます。 スーパーマーケットで「売る」為の販促POPの作り方と心構え […]

[…] がわかりにくかったり、訴求が弱いなら訴求を強めにします。 お買い得感が上がる文言や文字を大きくするなど工夫します。 スーパーマーケットで「売る」為の販促POPの作り方と心構え […]

[…] がおすすめか?などスーパーマーケットで「売る」為の販促POPの作り方と心構え […]